LA REPRESSIONE DEI BRIGANTI NEL MEZZOGIORNO, LA “PRIMA GUERRA CIVILE” DELL’ITALIA UNITA (CHE PROVOCO' PIU' VITTIME DI TUTTE E TRE LE GUERRE DI INDIPENDENZA) – NEL SUO NUOVO LIBRO, LO STORICO GIANNI OLIVA LO STORICO INDAGA L’ANNESSIONE DIFFICILE E VIOLENTA DEL MEZZOGIORNO, LA TOTALE DENIGRAZIONE DEI BORBONE E IL FENOMENO DEL BRIGANTAGGIO MERIDIONALE – LE PAROLE DI CAVOUR E DEL CANCELLIERE DELL’IMPERO AUSTRIACO METTERNICH SUL POPOLO MERIDIONALE “MEZZO BARBARO, DI UN’IGNORANZA ASSOLUTA, DI UNA SUPERSTIZIONE SENZA LIMITI, ARDENTE E PASSIONALE COME SONO GLI AFRICANI”

Federico Fornaro per La Stampa – www.lastampa.it - Estratti

Quando il 26 ottobre 1860, a Teano, Giuseppe Garibaldi concluse vittoriosamente la spedizione dei Mille consegnando le province meridionali nelle mani del re Vittorio Emanuele II, la questione dell’unificazione italiana avrebbe dovuto spostarsi da un piano squisitamente militare a uno più propriamente amministrativo e di definizione di un’identità culturale dell’Italia riassunta nella famosa frase attribuita a Massimo D’Azeglio: «Fatta l’Italia, bisogna fare l’italiani».

Le cose, invece, andarono in modo radicalmente differente. Come ci racconta Gianni Oliva nel suo ultimo libro La Prima guerra civile. Repressione nel Mezzogiorno dopo l’Unità d’Italia, edito da Mondadori, il processo di annessione del Mezzogiorno fu assai più complesso e carico di violenza di quanto ci sia stato tramandato dalla storiografia risorgimentale; il tutto accompagnato da una totale denigrazione dei Borbone e del loro regno dalla storia, andata ben oltre la damnatio memoriae che tradizionalmente colpisce gli sconfitti.

Sullo sfondo delle problematiche economiche, sociali e politiche connesse alla sfida dell’unificazione c’è, poi, la lente distorta dei pregiudizi con cui sia l’Europa liberale sia l’Austria conservatrice della Santa Alleanza guardavano al Meridione d’Italia.

«Il popolo meridionale è mezzo barbaro - sosteneva il cancelliere tedesco Metternich - di un’ignoranza assoluta, di una superstizione senza limiti, ardente e passionale come sono gli africani».

garibaldi vittorio emanuele II

garibaldi vittorio emanuele II

All’inizio del 1861, pochi mesi prima della sua prematura scomparsa, anche Cavour parlò apertamente dell’uso della forza nel Sud come di un «grand’elemento civilizzatore».

Per combattere le storture e integrare le regioni meridionali, dunque, più che di specifiche misure fiscali ed economiche e di investimenti infrastrutturali per recuperare il gap con il resto del Paese, alla classe dirigente risorgimentale e alla monarchia apparve obbligata la via della repressione militare sul modello coloniale, che arrivò a schierare sul campo quasi i 2/3 delle truppe del regno sabaudo.

Prese così l’avvio quella che l’autore non esita a definire «la prima guerra civile» dell’Italia unita, destinata a durare sino al 1870, con momenti di destabilizzazione più acuta nella prima fase 1861-1865; un periodo che la storiografia liberale ha limitato al «brigantaggio meridionale», bollato come un fenomeno criminale fomentato e sostenuto da quel che rimaneva della classe dirigente borbonica e dallo stesso papato in funzione antinazionale.

Grazie a una puntuale ricostruzione storica degli avvenimenti di quegli anni, depurata dagli eccessi sia della retorica risorgimentale sia di una recente vulgata neo borbonica in chiave di rivalsa anti-piemontese, Oliva restituisce al lettore la complessità di una vicenda che mescola insieme sentimenti di avversione e pregiudizi reciproci, discordanti interpretazioni sul ruolo e la stessa funzione dello stato nazionale, livelli disomogenei sul piano economico e sociale, oltre, particolare non trascurabile, a usi, costumi e storie differenti.

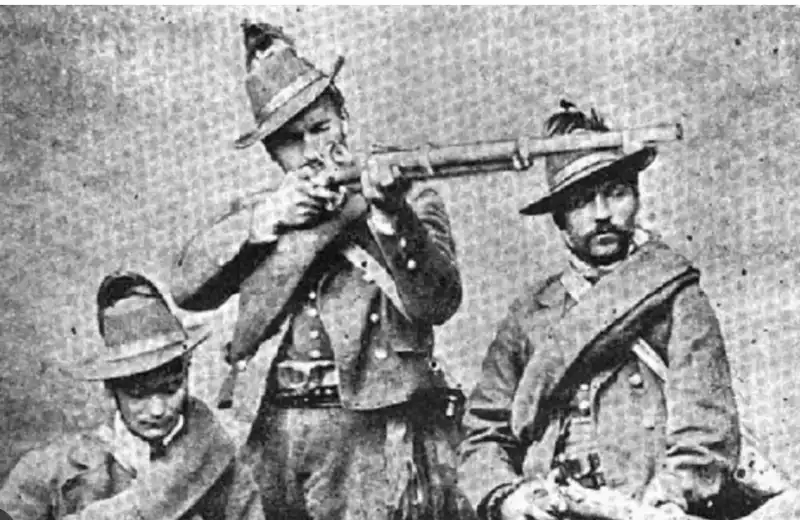

BRIGANTAGGIO DOPO L'UNITA D'ITALIA

BRIGANTAGGIO DOPO L'UNITA D'ITALIA

In questa luce, il brigantaggio deve essere interpretato come la manifestazione del profondo disagio nei confronti del processo di unificazione espresso da una parte consistente della popolazione e delle antiche élite baronali, più che la manifestazione di una ribellione di classe, intrisa di ideali di libertà, contro l’occupante piemontese come i cultori neoborbonici tendono ad esaltare.

I briganti, infatti, non riuscirono mai a esprimere un capo riconosciuto da tutti, né tanto meno a trasformarsi in un movimento omogeneo in grado di contrapporsi programmaticamente allo stato sabaudo.

Le inquietudini del Mezzogiorno dopo l’Unità avevano certamente origini legate all’annosa questione della proprietà fondiaria e dei latifondi che furono aggravate dal modello fiscale e centralizzatore dello stato sabaudo a partire dall’imposizione della leva obbligatoria (da quattro a sei anni) per i giovani ventenni, a cui corrisposero elevati livelli di renitenza; una misura che toglieva fondamentali braccia all’agricoltura meridionale. (...)

BRIGANTAGGIO DOPO L'UNITA D'ITALIA

BRIGANTAGGIO DOPO L'UNITA D'ITALIA

In questo quadro si inserì la risposta dello Stato unitario che per assicurare la stabilità interna scelse da un lato l’accentramento amministrativo con l’estensione a tutte le province meridionali della legislazione piemontese e l’invio al Sud di dirigenti e funzionari di assoluta fedeltà sabauda e dall’altro l’avvio di una repressione militare, accompagnata dall’emanazione di leggi emergenziali e speciali (nel 1863 venne, ad esempio, istituito il confino di polizia) che legalizzarono numerosi atti di guerra e di rappresaglia non solo contro le bande dei briganti, ma anche contro la popolazione civile inerme. Una «guerra civile», intesa come lotta armata tra forze di uno stesso paese, che provocò un numero di vittime superiore alle tre guerre d’indipendenza assommate insieme.

BRIGANTAGGIO DOPO L'UNITA D'ITALIA

BRIGANTAGGIO DOPO L'UNITA D'ITALIA Gianni Oliva

Gianni Oliva BRIGANTAGGIO DOPO L'UNITA D'ITALIA

BRIGANTAGGIO DOPO L'UNITA D'ITALIA