E ANCHE QUEST’ANNO MURAKAMI SI ATTACCA AL TRAM! – IL NOBEL PER LETTERATURA È STATO ASSEGNATO ALLO SCRITTORE UNGHERESE, LASZLO KRASZNAHORKAI – NATO NEL 1954, È AUTORE DEI ROMANZI “SATANTANGO” E “MELANCOLIA DELLA RESISTENZA” –LA CRITICA HA ACCOSTATO KRASZNAHORKAI A KAFKA, BECKETT E GOGOL, PER LA PRESENZA NELLE SUE OPERE DI SITUAZIONI GROTTESCHE E DI UN'ANGOSCIA ESISTENZIALE – LE PREVISIONI PUNTAVANO INVECE SULLA VITTORIA DI AMITAV GHOSH E MIRCEA CARTARESCU, OLTRE AL SUPERVAFORITO DA ANNI, HARUKI MURAKAMI…

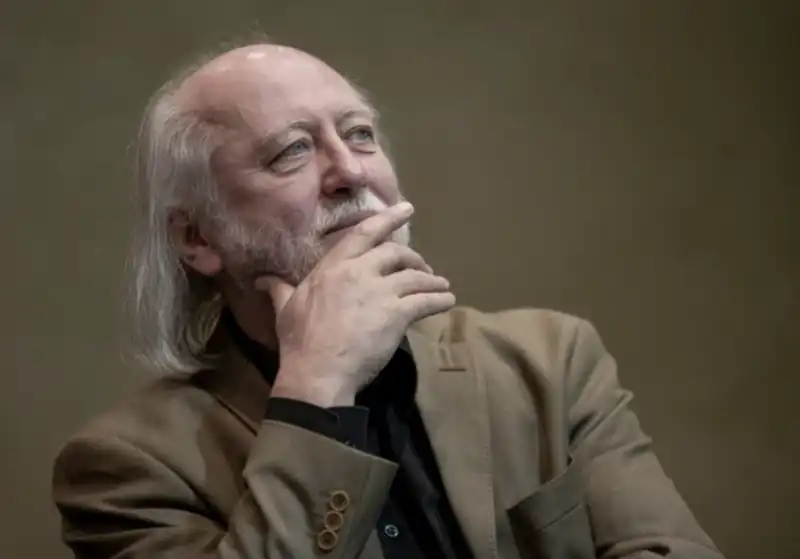

NOBEL: PER LA LETTERATURA ALL'UNGHERESE LASZLO KRASZNAHORKAI

(Adnkronos) - Il premio Nobel per la letteratura per il 2025 è stato assegnato allo scrittore e sceneggiatore ungherese Laszlo Krasznahorkai.

Nato nel 1954, autore dei romanzi Satantango e Melancolia della resistenza, è considerato dalla critica il più importante scrittore ungherese vivente e uno tra i maggiori autori europei.

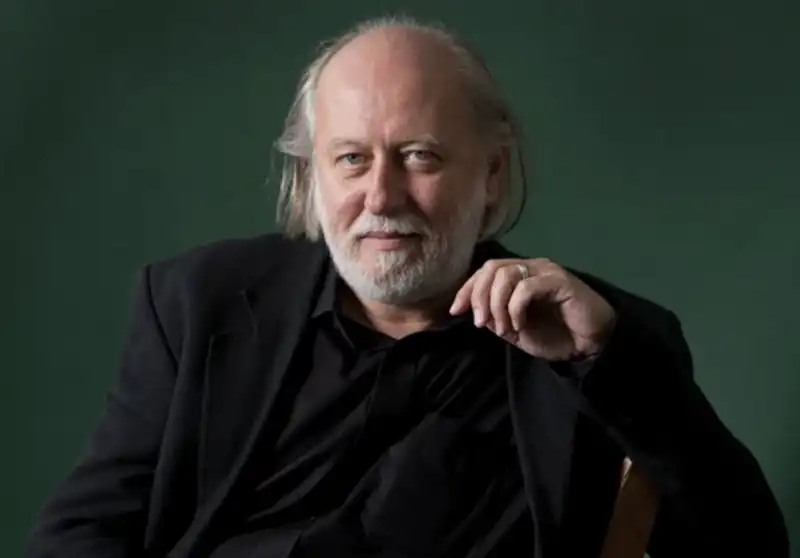

Nato a Gyula il 5 gennaio 1954, Krasznahorka ha studiato giurisprudenza a Szeged e lingua e letteratura ungherese a Budapest. Agli inizi della carriera ha lavorato per alcuni anni come redattore fino al 1984, quando si è dedicato completamente alla narrativa.

La sua scrittura è caratterizzata da frasi lunghissime, prive di punteggiatura tradizionale, costruite in modo ipnotico e ossessivo, che restituiscono una narrazione continuamente in bilico tra razionalità e delirio. Il suo stile è stato paragonato a un "flusso di lava narrativa", secondo la definizione del poeta George Szirtes, suo traduttore inglese.

Ma più che alla fluidità, rimanda a una stratificazione progressiva: le sue frasi accumulano materiali, deviazioni, pensieri secondari, come se ogni unità sintattica contenesse in sé un'intera mappa mentale.

La narrativa di Krasznahorkai si muove lungo coordinate che ruotano attorno alla stasi, all'attesa e all'impossibilità di riscatto. "Satantango" (1985), romanzo d'esordio, ambientato in un villaggio ungherese abbandonato e cadente, introduce molti dei suoi temi fondanti: l'illusione della salvezza, la manipolazione, la circolarità dell'azione. I personaggi aspettano un ritorno, quello di Irimiás e Petrina, figure ambigue che incarnano la speranza di un cambiamento ma si rivelano, se non apertamente malvagie, comunque ingannevoli.

Lo scrittore ha adattato "Satantango" per l'omonimo film diretto nel 1994 dal regista ungherese Béla Tarr. La collaborazione tra lo scrittore e il regista ha portato ad altri quattro adattamenti cinematografici dei romanzi di Krasznahorkai, nonché a quello che Tarr ha dichiarato essere il suo ultimo film, "A Torinói ló" (2011; in inglese "The Turin Horse").

La struttura narrativa di "Satantango" è ciclica, costruita come una danza a sei passi avanti e sei indietro, che rinvia a una condizione di immobilità esistenziale. Allo stesso modo, "Melancolia della resistenza" (1989) ruota attorno all'arrivo di un circo con una balena in un paese di provincia: l'evento, solo apparentemente neutro, scatena un'ondata di isteria collettiva, preludio a un disfacimento più profondo.

Entrambi i romanzi mettono in scena comunità marginali, in bilico tra disgregazione sociale e collasso simbolico, in cui la salvezza è attesa ma mai realmente concepita come possibile.

Nei testi successivi - "Guerra e guerra" (1999), "Il ritorno del barone Wenckheim" (2016), "Avanti va il mondo" (2024) - l'impianto si amplia, mantenendo però intatta la tensione tra disincanto radicale e tensione metafisica.

In "Guerra e guerra", il protagonista, archivista in crisi, cerca di salvare un antico manoscritto pubblicandolo su internet, nella convinzione che questo gesto possa sottrarre almeno un frammento alla rovina universale. È un'azione che confina con l'assurdo, eppure coerente con una visione in cui il gesto individuale ha ancora valore, pur sapendo di essere vano.

La critica ha spesso accostato Krasznahorkai a Kafka, Beckett e Gogol, in parte per la presenza di situazioni grottesche, di un'angoscia esistenziale formalizzata in contesti burocratici o degradati, in parte per la sua attenzione al linguaggio come strumento di smascheramento dell'assurdo.

L'autore ungherese ha più volte riconosciuto in Kafka il suo riferimento principale: "Quando non leggo Kafka, penso a Kafka", ha dichiarato. Tuttavia, rispetto a Kafka, il mondo di Krasznahorkai è più esplicitamente segnato da una forma di entropia culturale e spirituale.

Non si tratta tanto di un sistema opprimente, quanto piuttosto di una condizione di declino generalizzato, in cui le strutture, linguistiche e sociali, appaiono ormai svuotate di senso. È questa "apocalisse lenta" - come l'ha definita la saggista e scrittrice statunitense Susan Sontag - a costituire la cifra distintiva della sua narrativa: una progressiva dissoluzione del reale e della sua intelligibilità. Il suo stile stesso sembra voler restituire questa esperienza: non c'è cesura, non c'è respiro, ma una continua deriva, una retorica del disfacimento che però si mantiene sempre sorvegliata, coerente, paradossalmente musicale.