“I TRAPIANTI DI CUORE NON SONO ARGOMENTO DA TALK SHOW O MATERIA PER POLEMICHE” – IL PROF. COSIMO COMITO, MEDICO SPECIALISTA IN CARDIOLOGIA E CARDIOCHIRURGIA, LANCIA UN APPELLO NEL PIENO DELLE POLEMICHE PER IL CASO DEL BAMBINO DI DUE ANNI A CUI È STATAO TRAPIANTATO UN CUORE “BRUCIATO”: “HO PAURA CHE QUALCHE GENIO DELLA POLITICA SANITARIA, QUALCHE AMMINISTRATORE CHE NON HA MAI MESSO PIEDE IN UNA SALA OPERATORIA, POSSA DECIDERE, DALL'ALTO DELLA SUA SCRIVANIA, DI CHIUDERE UN CENTRO TRAPIANTI. MAGARI PER "PRECAUZIONE". MAGARI PER "OPPORTUNITÀ MEDIATICA". LE CONSEGUENZE SAREBBERO SPIETATE. MOLTI BAMBINI ATTUALMENTE IN LISTA D'ATTESA PER UN TRAPIANTO, MORIREBBERO A CASA, NEL LORO LETTINO, NEL SILENZIO ASSOLUTO DEI MEDIA – IL SISTEMA ITALIANO È UN’ECCELLENZA MONDIALE. PRIMA DI GIUDICARE, PRIMA DI DECIDERE: FERMATEVI. CHIEDETE A CHI OGNI GIORNO SALVA VITE…”

Cosimo Comito* per Dagospia

*medico specialista in cardiologia e cardiochirurgia, considerato uno dei massimi esperti nella prevenzione delle malattie dell'apparato cardiovascolare

La memoria di chi c'era

Epifania 1986, Policlinico Umberto I di Roma. Mentre l'Italia celebrava la Befana, in una sala operatoria si compiva un atto che avrebbe cambiato per sempre la medicina italiana: il primo trapianto di cuore su una bambina di sei anni.

Ero lì. Giovane medico al fianco del mio maestro, con la responsabilità di seguire i "trapiantandi" – i pazienti più gravi, condannati a vivere in reparto perché le loro condizioni non permettevano di tornare a casa nemmeno per un giorno. Non si dimentica. Mai.

Ho vissuto professionalmente e umanamente ogni singola vicenda che ruota intorno ai trapianti di cuore. E quando dico "vissuto", intendo esattamente questo: non studiato sui libri, non appreso in un convegno, ma vissuto sulla pelle dei pazienti e sulla mia.

Le urla strazianti dei bambini durante quelli che per noi erano "banali" prelievi di sangue per le analisi di routine. Urla così forti, così disperate, che si sentivano dal reparto accanto al nostro e che ancora oggi, a distanza di decenni, risuonano nella mia testa.

La disperazione inumana dei genitori che assistevano, impotenti, mentre i loro figli morivano in attesa di un cuore che spesso – troppo spesso – non arrivava in tempo. L'impotenza assoluta. La loro. La nostra. Dei medici che, pur con tutto il bagaglio di conoscenze e competenze, non potevano fare altro che aspettare. E sperare.

Il 22 aprile 2002, sulla Gazzetta Ufficiale n. 94, il Ministero della Sanità pubblicava l'autorizzazione che mi abilitava a eseguire trapianti di cuore e polmoni. Quella firma rappresentava anni di studio, sacrifici, notti insonni. Ma soprattutto una responsabilità enorme: tenere tra le mani l'ultima speranza di vita di un essere umano.

Il protocollo: matematica della sopravvivenza

patrizia mercolino con il figlio in attesa del trapianto di cuore

patrizia mercolino con il figlio in attesa del trapianto di cuore

Per chi non è un tecnico del mestiere – e soprattutto per chi si permette di parlare di questi temi con leggerezza – è necessario comprendere alcuni punti fondamentali. Non opinioni. Fatti.

L'inserimento in lista. Non è una decisione presa alla leggera da un singolo medico. Un'équipe di super specialisti – cardiologi, cardiochirurghi, immunologi – valuta ogni singolo caso e decide di inserire nella lista nazionale dei trapianti di cuore esclusivamente un paziente che non può essere trattato con nessuna terapia conosciuta. Nessuna. L'unica possibilità di sopravvivenza è la sostituzione fisica dell'organo malato.

L'aspettativa di vita. Quando un paziente viene inserito in lista trapianti, la sua aspettativa di vita è inferiore ai sei mesi. Questa non è una stima approssimativa: è una sentenza matematica. Senza trapianto entro sei mesi, quel paziente morirà. Non "potrebbe morire". Morirà.

Il limite d'età. I pazienti devono avere meno di 65 anni. Non è crudeltà, è realtà: le donazioni non coprono nemmeno un terzo delle richieste. Quando devi decidere chi salvare, scegli chi ha più anni di vita davanti. È una scelta tremenda, disumana se vuoi, ma necessaria.

Il calvario: quando il tempo diventa nemico

il piccolo tommaso con la madre patrizia

il piccolo tommaso con la madre patrizia

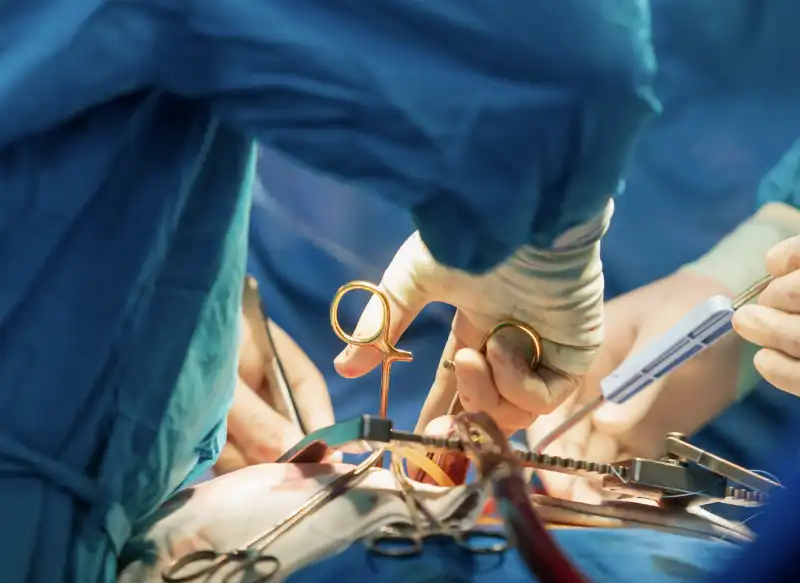

Quando un paziente in lista trapianti si aggrava, la macchina si mette in moto con precisione militare. Viene immediatamente ricoverato nel reparto di cardiochirurgia. Nei casi più gravi – e qui parliamo di persone che stanno letteralmente morendo – quando nemmeno la terapia medica endovenosa massimale riesce a mantenere i parametri vitali minimi (pressione arteriosa, ossigenazione del sangue, funzione renale), il paziente viene portato in sala operatoria.

Lì viene collegato all'ECMO: una macchina che sostituisce completamente le funzioni del cuore e dei polmoni. È l'ultima frontiera tra la vita e la morte. Il paziente viene sedato profondamente, posto in coma farmacologico. Rimarrà così per giorni, forse settimane, forse per sempre se un cuore non arriverà in tempo.

Da quel momento preciso, il reparto di cardiochirurgia comunica al Centro Nazionale Trapianti la codifica di "urgenza assoluta". Tradotto: il primo cuore che diventerà disponibile – compatibile per gruppo sanguigno, peso corporeo, dimensioni cardiache – andrà a quel paziente. Punto.

Scatta il countdown. Inizia il vero calvario. Per il paziente, incosciente ma appeso a una macchina. Per la famiglia, consapevole che ogni ora che passa riduce le probabilità di salvezza. Per l'équipe medica, che sa perfettamente che se quel cuore non arriva entro pochi giorni o settimane, il paziente morirà.

L'équipe dedicata ai trapianti di cuore – e attenzione: non tutti i cardiochirurghi sono autorizzati a eseguire trapianti, solo chi ha superato una certificazione nazionale severissima – rimane in stand-by assoluto 24 ore su 24, 365 giorni all'anno.

Natale, Capodanno, Ferragosto, Epifania: non esistono. Esiste solo il telefono che può squillare in qualsiasi momento con la notizia che c'è un cuore disponibile.

La doppia prospettiva: il medico che è anche padre

patrizia mercolino la mamma e il figlio a cui e stato trapiantato il cuore bruciato

patrizia mercolino la mamma e il figlio a cui e stato trapiantato il cuore bruciato

Mentre scrivo queste righe, confesso, mi viene la pelle d'oca. Le mani tremano leggermente sulla tastiera. Perché mi trovo in una condizione particolare: sono contemporaneamente un cardiochirurgo con quarant'anni di esperienza e un genitore.

So cosa significa stare dall'altra parte del tavolo operatorio, con un camice e un bisturi. Ma so anche cosa significa guardare i propri figli dormire la notte e pensare "cosa farei se...".

Questa doppia prospettiva mi dà una lucidità brutale. Conosco personalmente decine di cardiochirurghi in Italia e nel mondo. Quelli italiani – e qui parlo con orgoglio professionale e nazionale – sono considerati universalmente tra i migliori al mondo. La scuola italiana di cardiochirurgia è un'eccellenza riconosciuta ovunque.

E voglio dire una cosa con assoluta chiarezza, frutto di quarant'anni vissuti in questo ambiente: non ho mai conosciuto, in tutta la mia carriera professionale, un solo cardiochirurgo che non abbia fatto il massimo – e intendo proprio il massimo umanamente possibile – per salvare il "suo" paziente.

Quando un cardiochirurgo entra in sala operatoria per un trapianto, non sta eseguendo una procedura di routine. Sta combattendo una battaglia personale contro la morte. E la prende tremendamente sul personale ogni volta che perde.

Il rischio reale: la politica che uccide più della malattia

Ed eccoci al punto. Al vero timore che mi spinge a scrivere questo articolo proprio ora, agganciandomi agli eventi di cronaca di questi giorni. Il mio timore più grande – terrore, direi – non è di natura medica. È di natura politica e burocratica.

Ho paura che, al di là di come andranno a finire le vicende giudiziarie e mediatiche in corso, qualche genio della politica sanitaria, qualche amministratore che non ha mai messo piede in una sala operatoria, possa decidere, dall'alto della sua scrivania, di chiudere un Centro Trapianti. Magari per "precauzione". Magari per "opportunità mediatica". Magari per "riorganizzazione".

Le conseguenze sarebbero matematiche e spietate. Molti bambini – e quando dico "molti" parlo di decine ogni anno – attualmente in lista d'attesa per un trapianto, morirebbero. Non in ospedale, circondati da medici e macchinari. No.

Morirebbero a casa, nel loro lettino, nel silenzio assoluto dei media che avranno già dimenticato tutto, nella disperazione inimmaginabile delle loro famiglie. Bambini che avrebbero potuto vivere. Bambini che avrebbero potuto crescere, studiare, innamorarsi, costruire una vita.

Sacrificati non per un'insufficienza medica, ma per una decisione amministrativa presa a tavolino da chi non ha la minima cognizione di cosa significhi guardare negli occhi un genitore e dirgli "mi dispiace, non c'è più niente da fare".

L'appello finale

I trapianti di cuore non sono un'opinione. Non sono un argomento da talk show. Non sono materia per polemiche politiche o titoli sensazionalistici.

Sono l'ultima speranza di vita per centinaia di persone ogni anno in Italia. E questa speranza non può essere spenta da chi non ha la competenza, l'esperienza e – mi permetto di dire – il diritto morale di farlo.

Ho dedicato quarant'anni della mia vita a questo. Ho visto morire bambini che avrebbero potuto vivere se solo il cuore fosse arrivato un giorno prima. Ho visto famiglie distrutte. Ma ho anche visto miracoli: bambini che oggi sono adulti sani, che hanno figli loro, che vivono una vita normale.

Tutto questo grazie a un sistema che funziona. Un'eccellenza italiana che il mondo ci invidia.

Prima di parlare, prima di giudicare, prima di decidere: fermatevi. Chiedete a chi c'era. A chi c'è ancora. A chi ogni giorno salva vite che altrimenti andrebbero perse.

Perché su questi temi – e lo dico con la massima chiarezza – la leggerezza e l'incompetenza non sono accettabili.

Mai.